ニュースレター

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.11(2024年12月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.10(2024年3月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.9(2023年6月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.8(2023年1月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.7(2022年7月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.5(2021年12月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.4(2021年6月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.3(2021年3月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター Vol.2(2020年12月)

- 地域連携・貢献センター ニュースレター 創刊号Vol.1(2020年9月)

神奈川工科大学の地域連携・貢献活動の紹介記事

-

『朝日新聞』2025年8月10日掲載

孫世代とeスポーツで脳トレ「必死だったが楽しい」愛川町が交流会 [神奈川県] -

『朝日新聞』2024年11月3日掲載

医療機器の電源、災害時はどうする?ケア必要な子の家族ら研修会 -

『タウンニュース』2024年5月3日公開

神奈川工科大学 地域とつながる新施設 KAIT TOWN竣工 -

『タウンニュース』2023年12月1日号

「厚木発となるもの作りを様々な視点から取り組む」研究推進機構長 / 自動車システム開発工学科 脇田敏裕教授 -

『タウンニュース』2023年11月10日号

「地域の介護予防、生活習慣病予防に取り組む」ロボット・メカトロニクス学科 高橋勝美教授 -

『タウンニュース』2023年10月13日号

「ひとを創り・育てる」看護生涯学習センター長 新実絹代看護管理学教授 -

『タウンニュース』2023年9月8日号

「災害時における医療従事者への支援活動」日本災害時透析医療協働支援チーム代表、健康医療科学部臨床工学科山家敏彦教授 -

『タウンニュース』2023年8月11日号

「SDGsの理解を深め、広める学生の活動」KAIT SDGs HUB学生サークル -

『タウンニュース』2023年7月14日号

「地域での教育支援活動」創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科 金井徳兼教授 -

『タウンニュース』2023年6月9日号

「地域とつながり環境保護活動」学生ECO推進チーム「みどり」 -

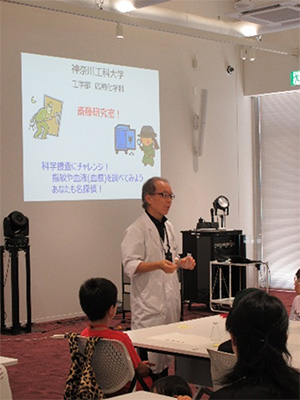

『タウンニュース』2023年5月12日号

「地域の子どもたちと環境問題を考える活動、その輪を広げる」応用化学科 高村岳樹教授 -

『タウンニュース』2023年4月14日号

「厚木の魅力の発見、世代間交流や地域の活性化を模索」基礎・教養教育センター 高嶋渉准教授 -

『タウンニュース』2023年3月10日号

「地域へと”つなぐ・つなげる・つながる”を実践」地域連携・貢献センター 小川喜道センター長

お知らせ

【2025年8月】

KAITサイエンスサマーが開催されました。

【2025年7月】

神奈川県青少年センター「子ども科学探検隊」が本学にて行われました。

【2025年6月】

あつぎ協働大学にて本学教員が全5回の講義を行いました。

【2025年5月】

今年度も各自治体と協力し、小中学生を対象とした科学教育が始まりました。

【2025年4月】

今年度の科学教室などの活動が始まりました。

【2025年3月】

KAIT広場にてランタンナイトが開催されました。

【2025年2月】

富士市にて行われたものづくりイベントに大学研究室とサークルが参加しました。

【2025年1月】

厚木市内の小学校を対象とした「おもしろ理科教室」にて教員が小学校で講義を行いました。

【2024年12月】

スマホを持ってあつぎを歩こう 第3回「厚木のちょっと昔を思い出しながら」を実施しました。

【2024年12月】

厚木市内小学校にておもしろ理科教室が実施されました。

【2024年12月】

富士市の方をお招きして、体験講義とものづくり体験を行いました。

【2024年11月】

厚木市内中学にてSDGsに関わる授業を本学学生が行いました。

【2024年11月】

厚木三田小学校の2年生の生徒さん110名が「街探検」で大学に来られました。

【2024年11月】

学習塾創英の生徒さんを対象に「創英サイエンスツアー」を実施。190名程の方にご参加いただきました。

【2024年10月】

スマホを持ってあつぎを歩こう 第2回「防災視点で地形や自然に触れながら」を実施しました。

【2024年10月】

あいかわスポーツ・レクリエーション・フェスティバルに大学研究室が出展しました。

【2024年10月】

医療的ケアに関わる方への災害対策の一環として公開講座「災害時の給電対策」が行われました。オンラインで31名、会場での対面で59名の方にご参加いただきました。

【2024年9月】

厚木市内中学生が大学付属図書館にて職場体験を行いました。

【2024年9月】

ものづくり、科学イベントに大学内研究室、学生サークルが出展しました。

【2024年8月】

小中学生向けの体験講義、モノづくり体験が行われました。

【2024年8月】

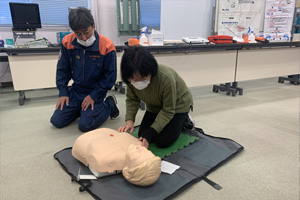

応急手当普通救命講習会が始まりました。(全3回で34名の方が修了されました)

【2024年8月】

小中学生向けイベント「KAITサイエンスサマー」が開催され400人程の参加がありました。

【2024年7月】

神奈川工科大学で地域連携貢献に関わる学生サークルの交流会が開催されました。(6団体が参加)

【2024年7月】

KAIT TOWNオープンイベントとして「能登半島地震の支援と私たちの災害対策」緊急報告会を行いました。オンラインで60名、会場での対面で41名にご参加いただきました。

【2024年6月】

今年度も小中学校を対象として皆さんの興味を引き上げる科学教育を実施しています。(厚木市、海老名市、愛川町、富士市、裾野市、伊豆市、寒川町など)

【2024年5月】

「スマホを持ってあつぎを歩こう」神奈川工科大学から常昌院、あつぎ郷土博物館まで、スマホを持ってウオーキングしました。

【2024年5月】

KAIT広場活用プロジェクトが始動開始しました。第一弾のKAIT広場フォトコンテストを開催しました。

【2024年4月】

地域連携・貢献センターは、KAIT TOWNの1階に引っ越しました

・厚木市フレイル予防業務委託開始

・愛川町生活習慣病予防業務委託開始

・KAIT TOWN竣工式(23日)

・「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」に神奈川工科大学の「女子学生のための神奈川テクノフューチャープログラム:科学を夢で形に」が採択されました。

【2023年】

文部科学省の「令和5年度 私立大学等改革総合支援事業」のタイプ3「地域社会への貢献」に採択されました。併せて、タイプ2「特色ある高度な研究の展開」とタイプ4「社会実装の推進」も採択されました。

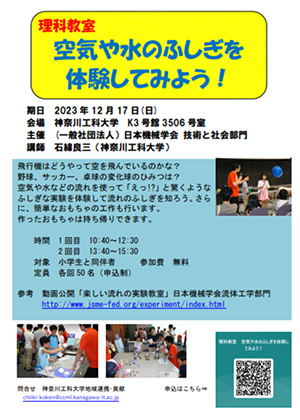

【2023年12月1日、5日、13日、18日】

学生と地域の方で消防署の応急手当講習会

【2023年11月26日】

ご希望の地域の方(約330人)が大学見学会に参加されました

大学見学会 KAIT広場

市民講演会 K3号館5階 講堂

【2023年11月17日】

厚木市障がい者協議会防災プロジェクト研修を共催しました。

先進技術研究所にて大学紹介

【2023年11月15日】

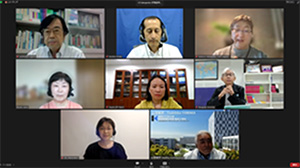

シティネット(アジア太平洋都市間協力ネットワーク)事務局長の平田ケンドラ氏と意見交換会を行いました。

シティネットとはアジア太平洋地域の都市問題の改善・解決を目指す非営利の国際組織です。「防災」、「SDGs」、「気候変動」の3つの分科会に分かれて活動しています。

ケンドラ氏、国際センター長、地域連携災害ケア研究センター長、研究推進機構事務局長、スマートハウスセンター長、地域連携・貢献センター長

【2023年10月27日】

行政機関、民間企業、大学、自治会等による「地域連携災害ケア研究センター(地域機関との拡大)ミーティング~要配慮者を取り残さない災害ケアに向けて~」を行いました。

地域の企業、厚木市役所、自治会、教職員、学生

【2023年10月19日】

医療機器が必要な方のための災害時の電源確保「やってみよう、電気自動車からの給電」

2023年10月19日

主催:平塚保健福祉事務所 共催:神奈川工科大学地域連携災害ケア研究センターで難病患者在宅ケア従事者研修を行いました。

山家先生のデモストレーション

【2023年】

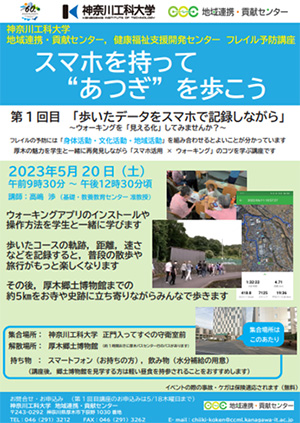

スマホを持ってあつぎを歩こう

(回顧編)2023年10月7日

(防災編)2023年11月25日

学生によるスマホのサポート

地震と竹林について 解説と現地確認

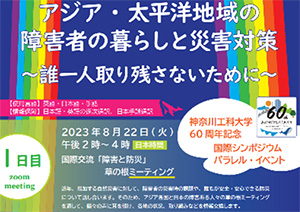

【2023年8月22日、24日】

国際交流「障害と防災」草の根ミーティングを開催しました

アジア地域のシンポジストの皆さん

【2023年7月25日】

健康福祉開発支援センターによる愛川町生活習慣病予防教室がスタートしました

【2023年】

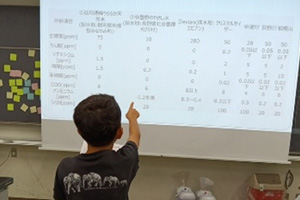

子どもたちへの科学教育を開催

子どもたちへの科学教育(ロボットプログラミング教室、おもしろ理科教室、流れのふしぎ科学教室等)を厚木市、愛川町、富士市、裾野市、寒川町、伊豆市、海老名市等で行いました。

【2023年】

近隣の小学校、中学校、高等学校との協働

2023年7月21日 厚木愛甲地区小学校安全部会の先生たち(31名)と災害対策のワークショップ(ファシリテーター:高嶋渉准教授)を行いました。

2023年9月2日 厚木北高等学校学校運営協議会「厚木北地区における防災検討会」を本学で行いました。

2023年9月3日 厚木市総合防災訓練「子中自治会」避難訓練約100人参加(自治会会員、睦合中学校生徒70名、市役所職員など)参加者全員に当大学備蓄食品「尾西のえびピラフ」を配布

2023年11月6日 厚木北高等学校にて防災についての講演(講師:久保田昌彦理事)を行いました。

2023年11月27日 厚木市立三田小学校2年生110名が見学に来られました。

子中自治会避難訓練 厚木市立睦合中学生徒70名参加

KAIT広場 厚木市立三田小学校2年生110名見学

図書館 厚木市立三田小学校2年生110名見学

【2023年】

2023年度寄附講座(公開講座)開講 対象:本学学生、教職員

10月23日(月)5限 1201教室

題名:自動車産業と100年経営を目指すサスペンションメーカーヨロズ

ご担当企業様:株式会社ヨロズ

10月16日(月)5限 3506講堂

題目:高度DX人材の採用と先端技術への取り組み

ご担当企業様:株式会社クロスキャット

【2023年7月20日】

厚木愛甲地区小学校教員研修会安全部会の研修会で31人の先生方をお迎えし、厚木市危機管理課による「厚木市の防災対策」の講義と神奈川工科大学 基礎・教養センターの高嶋准教授による「スマホを持ってあつぎを歩こう」~事例紹介と学校教育における展開の可能性~の講義とフィールドワークを行いました。

【2023年7月15日】

裾野市連携ロボットプログラミング講座を行いました。

【2023年6月3日】

富士市連携ロボットプログラミング講座を実施しました。

【2023年5月20日】

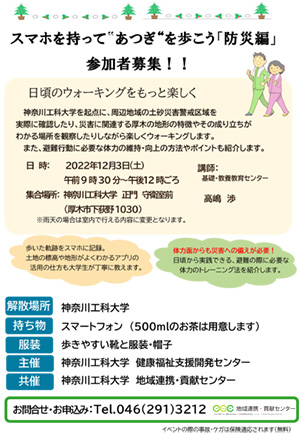

今年度の1回目の「スマホを持ってあつぎを歩こう」を実施しました。

【2023年4月1日】

教育訓練給付の講座指定を受けました。

神奈川工科大学の大学院が、現在または将来に渡って要求される能力を開発するための人材育成のための指定を受けました。

【2023年4月】

令和5年度厚木市フレイル予防教室委託業務を開始しました。

健康的に歳を重ねていくための取組を健康福祉支援開発センターが令和3年度から、厚木市より受託しています。

【2023年3月】

令和4年度私立大学等改革支援事業が採択されました。

今回は、全タイプが採択されました。全タイプが採択されたのは神奈川工科大学を含めて、全校で8校です。

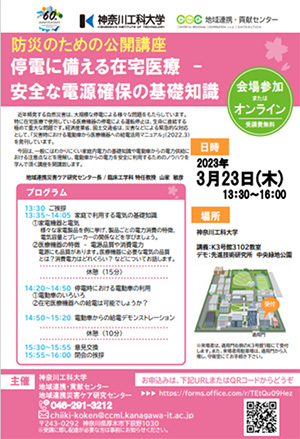

【2023年3月23日】

防災のための公開講座『停電に備える在宅医療』~安全な電源確保の基礎知識~を開催しました。

人工呼吸器や酸素濃縮器、吸引器、加温加湿器、電動ベッドなど電気を必要としている場合、災害時の停電は生死にかかわる問題です。行政、医療機関、医療機器メーカー、電力会社などと課題解決に向けて、ご本人、ご家族が基礎的な知識も持ち、ともに取り組むことが大切です。そこで、電気電子情報工学科、自動車システム開発工学科、臨床工学科がある神奈川工科大学の特性を活かした公開講座を開催しました。

【2023年3月9日】

アジア防災セミナー(zoom)を開催、6か国60人の参加(UNICEF,JICA等国際機関を含む)を得てSDGsの唱える「誰一人取り残さない」を念頭に防災を検討しました。

【2023年3月】

愛川町 町民大学を開講しました。

【2023年3月1日~10日(7日間)】

福祉用具専門相談員資格取得講座の開催しました。

介護保険法に基づく資格取得のための講習会を神奈川工科大学にて実施しました。看護学科、臨床工学科、ロボット・メカトロニクス学科の学生16名の参加者全員が資格取得できました。

【2023年2月10日、11日】

KAIT EDTCの学生のみなさんが「富士市連携 ものづくり交流フェア」で体験展示ブースを出展しました。

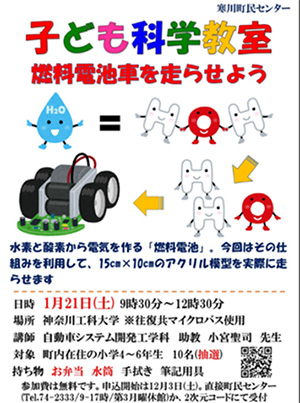

【2023年1月21日】

愛川町の小学生が神奈川工科大学で「ものづくり夢体験」燃料電池を走らせました。

【2022年12月~2023年3月】

玉川小、南毛利小、厚木第二小、依知南小、清水小、戸室小、緑ヶ丘小、妻田小、北小、三田小、鳶尾小、飯山小で金井教授、髙村教授、清水教授、石綿教授、齋藤教授が「おもしろ理科教室」を行いました。

【2023年1月18日】

企業・NPO・大学等パートナーシップミーティング2022に参画しました。

そこで交流した自治体、企業、個人と協力して活動を始めています。

【2023年】

2022年度寄附講座(公開講座)開講 対象:本学学生、教職員

1月20日(金) 16:40-18:10 3506教室

題目:バイオガス発電を通じて資源環境と持続可能エネルギーでSDGsに貢献!

ご担当企業様:三和電気土木工事株式会社

12月9日(金) 15:00-16:30 3506教室

題目:僕はミドリムシで世界を救うことに決めました

ご担当企業様:株式会社ユーグレナ

11月9日(水) 11:10-12:40 3504教室

題目:社史からみたITの変遷

ご担当企業様:TDCソフト株式会社

9月30日(金) 13:30-14:50 3304教室

題目:カーボンニュートラルに向けての建設業の取り組み

ご担当企業様:住友電設株式会社

9月16日(金) 16:15-17:30 3405教室

題目:技術を、人と地球の為に

ご担当企業様:東洋熱工業株式会社

問い合わせ先:地域連携・貢献センター chiiki-koken@kanagawa-it.ac.jp

【2022年】

「おもしろ理科教室」、「ロボットプログラムスペシャル講座」など、子どもたちを対象とした講座を学校や教育委員会と協働して実施しました

【2022年10月10日~2023年1月10日】

誰でも、いつでも、楽しく学べる「秋のKAIT市民公開講座」を開講しました

「eスポーツの魅力」「これからの暮らしを拓く」「SDGsをさらに学ぼう」「IoT、AIをどう学ぶ?」「災害と向き合う」「気分転換にこんな話題も」の6分野21講座と、春に実施した公開講座のうち、SDGsに関連する5講座を再放映致しました。

【2022年12月17日】

全国脊髄損傷者連合会 神奈川県支部セミナーが当大学で開催されました

テーマ「ヘルスケアを支えるロボットとAI」として、ロボット・メカトロニクス学科三枝亮准教授の講演と三枝研学生によるロボット・AIシステムの実演、説明が行われました。高位頸髄損傷の方やその支援者は、将来のロボット・ユーザーとして高い関心をもっており、多くの質問が出ていました。まさにニーズとシーズの情報交換となり、たいへん有意義なセミナーになりました。

三枝亮准教授による講演

多様なニーズに応えるロボット"ルチア"のデモンストレーション

音声対話システムなどの紹介と参加者とのディスカッション

【2022年11月12日】

本厚木周辺、スマホを持ってあつぎを歩こう」歴史編を実施しました

【2022年12月3日】

KAIT周辺「スマホを持ってあつぎを歩こう」と防災編を実施しました

【2022年11月28日、30日】

MATLAB体験セミナーを開講しました

【2022年11月25日】

厚木市障がい者協議会防災プロジェクトの研修会を行いました

【2022年】

2022年8月30日 厚木市相川地区民生委員児童委員会

2022年10月21日 厚木市睦合西地区民生委員児童委員会

2022年11月18日 平塚市公民館連絡協議会

地域を担う方々が大学を見学に来られました

【2022年11月10日、11日】

ダスキン・アジア太平洋障がい者リーダー育成事業研修生(インドネシアからの留学生)が来校されました

【2022年】

2022年9月25日 あつぎ

2022年11月3日 えびな

SDGsフェスティバルにKAIT SDGs HUBが参加しました

【2022年10月】

神奈川県共生社会アドバイザーが来校され、学生に講義及びロボット開発の見学をされました

【2022年10月】

PCの解体・リサイクルの事業者 NPO法人トムトムがPC解体のデモストレーションを行いました。その後、大学はSDGs推進に基づき、トムトムに協力しています

【2022年9月26日】

障がい者の暮らしと災害のセミナー国際シンポを開催しました

【2022年9月1日】

神奈川工科大学の地域連携災害ケア研究センターのリーフレット発行

当大学で2019年に設置された本センターの活動などを紹介するリーフレットを作成しました。

実際には、A3判を三つ折りにしたものですが、それを開いた状態で表と裏がPDFとなっております。

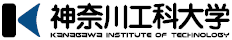

【2022年6月11日】

健康福祉支援開発センターと地域連携・貢献センターの協働でフレイル予防プログラム「スマホをもって“あつぎ”を歩こう」を実施しました

60歳から79歳までの参加者12名とサポーターの学生5名(ロボット・メカトロニクス科)で、スマホのアプリを使った「ちょっと面白い発見の2時間の旅?」を行いました。まずは大学で、学生に手伝ってもらって、歩行距離や歩数、歩行の軌跡が表示されるアプリをインストール。そのあと、大学からお花の寺院「常昌院」(ご住職の歓待)を経由して貝殻坂、あつぎ郷土博物館の約4キロをおしゃべりしながら、ゆったりと歩きました。

【2022年5月20日】

健康福祉支援開発センターが厚木市委託事業フレイル予防教室「今から始める健幸への道」を開始しました

【2022年5月10日】

神奈川県共生推進本部の「ともに生きる社会かながわ憲章」の普及啓発の取組、大学連携の第1回が開催されました。三枝研究室が担います

【2022年4月21日】

SDGsHUBによる災害時備蓄食糧の試食会が行われました

神奈川工科大学の実際に災害に備えて備蓄されている食糧(賞味期限が近付いているものを提供していただきました)やメーカーからの試供品をお湯で調理したもの、水で戻したもの、2パターンで試食しました。備蓄食糧のイメージを変える充実した品揃でした。

【2022年3月】

令和3年度私立大学等改革総合支援事業タイプ3が昨年度に続き、採択されました

【2022年3月】

気楽に学べる市民公開講座 20の講座を開講しました

108人の受講者がオンデマンドで受講されました。SDGsや災害ケア、環境問題等の講座の視聴が多く、社会問題への関心の高さが窺えました。2022年度の秋頃の開講を目指して準備中です。

【2022年3月1日~3月11日(うち7日間)】

福祉用具専門相談員指定講習会を開催しました!!

福祉用具専門相談員とは、日常生活で福祉用具を使用する人に対して、選び方と使い方を説明するなどのアドバイスを行う専門職のことです。介護保険法に基づく指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所では、常勤で最低でも2名以上の配置が義務づけられています。この資格取得のための講習会を神奈川工科大学で特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会と協働して実施しました。44名の参加者全員が「福祉用具専門相談員」の資格を取得できました。

【2021年11月30日】

自然災害の局地化、強大化に備えた体制づくりの意見交換会を開催しました

自然災害の局地化、強大化に備え、地域の産学官民が包括的かつ中長期的な発災時に有効な避難場所の準備・対応及び被災者ケアを行う体制づくりのための意見交換会を開催しました。

【2021年11月18日、21日】

厚木市防災行政放送の実態調査を実施しました

情報メディア学科上田研究室が厚木市防災行政放送の実態調査を厚木市の協力のもとで実施しました。これには地元29自治会の住民の方が協力をしてくださいました。

【2021年11月1日】

「広報あつぎ11月1日号」に神奈川工科大学の地域貢献が記載されました

「広報あつぎ11月1日号」に神奈川工科大学の地域貢献が記載されました。

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/material/files/group/3/202111010607.pdf

【2021年10月16日、17日】

子ども体験教室「プログラムでロボットを動かそう!」と「ロボットプログラムスペシャル講座」が開催されました

創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科の金井教授による静岡県裾野市主催の子ども体験教室「プログラムでロボットを動かそう!」(10月16日)、神奈川工科大学主催「ロボットプログラムスペシャル講座」(10月17日)が開催されました。

【2021年9月29日】

株式会社さがみはら産業創造センターと協定の調印式を行いました

株式会社さがみはら産業創造センターと神奈川工科大学は、産学連携による中小企業支援等に関する協定の調印式を行いました。

【2021年9月~2022年3月】

厚木市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業を受託

令和3年度厚木市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業のフレイル予防教室「今から始める健幸への道」を神奈川工科大学健康福祉支援開発センターが受託しました。

【2021年9月19日、20日】

第67回全国視覚障害青年大会神奈川大会にボランティアとして参加しました

第67回全国視覚障害青年大会神奈川大会のボランティアを創造工学部ロボット・エレクトロニクス科の三枝准教授と三枝研究室の学生が行いました。この大会は、全国の視覚障害青年ならびに関係者96名が参集し、大会史上初のオンライン会議となりました。

【2021年9月7日】

防災・災害ケア基礎講座(オンライン公開講座)

防災・災害ケア基礎講座(公開講座)を開催しました。基調講演として、「人権を保障するインクルーシブな避難所とは」と題して、熊本地震の際に障害者・高齢者を積極的に受け入れた熊本学園大学の報告を受けました。学生にも本講座を広く知ってもらうため、図書館ロビーにて災害関連図書、東日本大震災時の新聞などを展示していただきました。詳細は地域連携災害ケア研究センターホームページ(https://kait-ccd.jp/)の「お役立ち情報」にて報告書をご覧ください。

【2021年8月21日、22日】

第26回流れのふしぎ展が開催されました

8月21、22日、石綿良三教授(基礎・教養教育センター)と、門田英子講師(教育開発センター)により、静岡科学館る・く・るにて「第26回 流れのふしぎ展」が開催されました。コロナ禍にあって、8月に入り関東をはじめ各地でコロナ感染者数最多更新のニュースが連日流れる中、これまで実施されていた東京都お台場日本科学未来館ではなく、初めて静岡科学館に会場を移し、担当教員は、PCR検査を受けて最大限の感染対策を行ってのイベントでした。

両日とも、工作教室の参加者は少人数でしたが、和やかな雰囲気で実施することができ、また実行側にとっても、手順の確認をしながら行うことができました。

サイエンスショーでは、大きな風船が浮き上がる実験「タコ上げ」や、シリンダーから発泡スチロール球が飛び出す様子に驚きの声が上がっていました。ペットボトルの中央に裂け目が露わになっているにもかかわらず、中に入れた水が溢れない実験「外科手術」に驚いた参加者は、「もう一つ切り目を入れたらどうなりますか?」や「帰ったらやってみます」など質問や感想を話し、夏休み最後の週末のイベントに大変満足をしていただけた様子でした。

【2021年8月4日】

地域連携災害ケア研究センターシンポジウム

「コロナ禍における災害対策~要配慮者に対するケアを中心に~」をオンライン(公開)で開催しました

災害ケアシンポジウムを開催しました。厚木市の協力のもと、とりわけ要配慮者への対策を検討するための報告、当事者の発言などを交えてディスカッションを行いました。 詳細は地域連携災害ケア研究センターホームページ(https://kait-ccd.jp/)の「お役立ち情報」にて報告書をご覧ください。

【2021年6月】

地域連携災害ケア研究センターのホームページを開設しました

地域連携・貢献センターが事務局を務める「地域連携・災害ケア研究センター」のホームページが開設されました。

ホームページアドレス https://kait-ccd.jp/

地域連携災害ケア研究センターでは、「災害ケア全体に関する研究」「災害対応システムの研究・開発」「避難所ケア研究所」を行うとともに、次のような地域課題についても、地域や行政と協働しています。

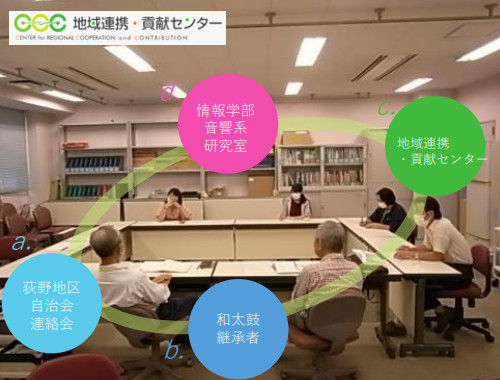

無形文化財保護のための騒音対策手法に関する研究

市内自治会から、和太鼓の音に関する相談が地域連携・貢献センターに寄せられたことから、自治会、和太鼓継承者、地域連携・貢献センター、応用環境工学研究室で円卓会議で現状、調査、対策などについて検討を続けています。和太鼓の練習が生活環境への影響を削減し、伝統芸能継承の場を確保できる検討を進めています。

地域連携による地域防災無線の音響的分析

厚木市危機管理課との協働により、防災無線の音声の聞こえ評価実験が行われています。2020年の九州豪雨では、「防災無線放送後聞こえず逃げ遅れた」といった報告が多くなされており、大学と厚木市との連携を図り、防災無線放送の在り方について検討を継続的に行っています。

【2021年3月13日、14日】

静岡県富士市にて「プログラミングを体験しよう!」開催

神奈川工科大学の電子ロボ実行委員会が静岡県富士市八代町の教育プラザで子ども科学体験活動「プログラミングを体験しよう!」を行いました。同内容の講座を4回実施、小学4~6年生が約50人参加。講師は実行委員会の金井徳兼教授がリモートで務め、静岡県内在住の学生や卒業生がサポートしました。富士市とは連携協定を締結しています。

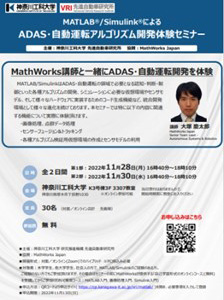

【2021年4月】

社会人の方も受講できるMATLAB/Simulink基礎講座が開講されます

先進自動車研究所(VRI)所長の井上秀雄特任教授のもと、下記のようにMathWorks Japan協賛による、MATLAB/Simulink基礎講座を開講します。本講座は、自動車業界で普及が進んでいるモデルベースデザインについて基本的な知識やツールの使い方の習得を目指す特別講座です。モデルベースデザインを実現するためのプラットフォームであるMATLAB/Simulinkを用い、自動運転の要素技術である認知・判断・制御の各種アルゴリズムを開発する流れを実践的に学習しますが、この学習を通じて多分野に応用できるスキルが身に付きます。

詳しくは、当神奈川工科大学ホームページの下記アドレス「ニュース」欄に詳細な内容、受講手続きが載っていますので、ご覧ください。

(申し込み締め切り5月14日、開講5月28日より)

URL: https://www.kait.jp/events/121.html

【2021年4月】

「わが子の成長記録ハンドブック」(NPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会)の作成を当学の学生が支援

NPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会が作成した「わが子の成長記録ハンドブック」の作成を当学の学生が支援しました。

「わが子の成長記録ハンドブック」作成支援に至る経緯:

2020年10月7日にNPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会より、地域連携・貢献センターに「最新版母子手帳のPDFファイルをテキストファイルにして読みやすく加工して欲しい。」との相談がありました。学内調整の結果、創造工学部ロボット・メカトロニクス科の高尾研究室の学生がボランティアとしてかかわってくれることになりました。11月12日には作業完了。テキストファイルを送付しました。

NPO法人神奈川県視覚障碍者福祉協会の意向を抜粋してお示しします。

(2021年4月1日付、お知らせ欄より一部抜粋)

「現在交付されている母子健康手帳は、一般的なものと、点字版・録音版があります。

視覚障害者に対して、母子健康手帳の点字版と録音版は数十年前からできていたものの、点字版は高額であることや一冊の本の形式であるため、必要な部分に加筆ができないという問題点や、ページ数が多く持ち運びするには不便であるという欠点があります。

録音版は聞くためのものとなっており、子供の成長記録を残すことが難しい状態です。

関係者(医師・保健師等)の中においても点字版や録音版の母子健康手帳の存在そのものが知られていないのが現状です。

更に、ロービジョン(弱視)の者に対しては、通常の母子健康手帳の交付しかなく、有効に活用できるとは言えません。

前述に加えて、厚生労働省のホームページにはデータとして「PDF版」が掲載されていますが、これは視覚障害者が読むには不適当なものとなっています。視覚障害があっても子育てを一般の人たちと同じようにしたい、子供の成長を記録していきたいと考えている当事者が少なくない中、視覚障害当事者であっても、点字版や録音版の存在が知らされていないのが現状です。

そのため、子育てをするのにこれまで視覚障害のある保護者はさまざまな苦労をしてきました。

読書バリアフリー法が施行される中、視覚障害者の子育てに関する情報取得と言う視点から、使いやすく記録がしやすい物にできないかという思いを関係者で検討をすることにしました。

そこで、今ある点字版・録音版の母子健康手帳はそれはそれとして、視覚障害者が簡便に使用でき、成長記録を保存するためにはどうしたら良いかを検討する委員会を設置することにしました。

検討会では、乳幼児の健康状況を把握するための母子健康手帳において、必要な時に加筆していくことが大切であると考えました。

これらの問題を解決し、視覚障害があっても必要な時に加筆できるよう母子健康手帳と併せて使用できるような「母子健康手帳わが子の成長記録ハンドブック」の作成を目的として、神奈川県視覚障害者福祉協会と女性部が中心となり、昨年「母子健康手帳検討委員会」を立ち上げました。」

【2021年3月23日】

静岡県裾野市 × 神奈川工科大学

包括連携協定が締結されました

2021年3月23日、神奈川工科大学と静岡県裾野市は、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的とした包括連携に関する協定を結び、オンラインによる調印式と意見交換が行われました。

高村謙二市長は「裾野市では、早くからデータ・デジタルの利活用に取り組んでおり、今回の協定により、SDCC構想へ技術的な力をいただけることに期待している。また、貴学には実験等で、自然が多い裾野市のフィールドを利用いただきたい。また、小中学生向け科学イベントでは学生の若い力をぜひお借りして、一層、連携が深まることを願っている。」と述べられました。

【2021年2月】

厚木市内の小学生を対象としたオンラインプログラミング教室を実施

コロナ禍にあって、厚木市内の小学生を対象としたオンラインプログラミング教室を実施しました。これから、小中学生への科学教室などへの協力の仕方も、オンラインを通じた新たなものとなっていきそうです。(なお、この協力授業は創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科必修授業の「企業連携プロジェクトⅠ・Ⅱ」で、本学学生・渡部雄太さんが行ったものです。)

鳶尾児童館

山際児童館

緑ヶ丘児童館

【2021年2月15日】

令和2年度私立大学等改革総合支援事業

神奈川工科大学は、文部科学省が実施する「令和2年度私立大学等改革総合支援事業」において、タイプ1(特色ある教育の展開)及びタイプ3(地域社会への貢献)に選定されました。(文部科学省:令和3年2月15日付通知)

【2020年11月26日】

厚木市内5大学連携・協働協議会からのメッセージ発表

ニュースレター創刊号でご報告した『withコロナ期をめげず、元気に過ごす!ちょっとしたコツや心構えを話し合おう』zoomミーティングをきっかけに学生の皆さんが「つながって」、ポスターとメッセージが生まれました。写真もイラストも自作です。

【2020年11月18日】

NTT東日本 × NTTe-Sports × 神奈川工科大学

e-sports業界の発展と地域活性化のために3者連携協定が締結されました

e-sports(エレクトリック・スポーツ)とは、複数プレイヤーで対戦するビデオゲームをスポーツ・競技として捉える際の名称で、神奈川工科大学ではe-sportsが単なるゲームではなく、ICTや科学を活用することでスポーツとしての価値を確立し、その研究の先駆者となっていくことを目的に「先進e-sports研究センター」を発足させ、NTT東日本やNTT e-sportsが持つ、e-sports事業のノウハウ、ネットワークやITC関連の先進技術を活用し、日本のe-sports業界の発展と地域活性化のために3者連携協定を締結しました。

【2020年11月4日】

「健康」「安心」「生きがい」を包括的多面的に支援するシステム・神奈川高齢者支援システム開発のための体験会が行われました

神奈川工科大学の近くにお住いの地域アドバイザーの皆様と厚木市の地域包括ケア推進担当課の保健師さんを神奈川工科大学にお招きし、健康状態の把握と維持するための働きかけの礎となるロコモ評価機器「健幸aiちゃん」ポータブルや、コミュニケーションロボットとの体操、IOTスマートハウス等を体験していただきました。参加者からは、科学と技術により、これからの老後の生活は大きく変化していくという実感や、福祉機器が完備のモデルルーム等から、「安心」「健康」な老後を過ごすためのヒントが得られたとの声が聴かれました。

【2020年10月18日】

Withコロナと災害対策~ささやきが聴こえる技術~

厚木市の総合防災訓練が令和2年10月18日に実施されました。神奈川工科大学でも、厚木市の指定避難場所に指定されていることから、昨年に引き続き、実際に避難会場として想定しているkaitアリーナを自治会員(コロナ対策のため参加制限あり)32名の方々をご案内しました。避難所想定会場では神奈川工科大学の地域連携災害ケア研究センターの取り組みや、防災拠点としての神奈川工科大学の機能や在り方を紹介しました。特に、発災時の肝となる情報の収集については、日本音響学会音バリアフリー調査研究委員会の小森様(NHK放送技術研究所)中村教授(東京工業大学)のご協力のもと、工科大の地域連携災害ケア研究センターのメンバーである情報メディア学科の上田麻理准教授と上田研究室所属卒業研究生がヒアリングループ(磁気誘導ループ)のデモストレーションを実施しました。あら不思議、ささやきがクリアに聴こえる・・・。

withコロナにおける災害対策は、まさに自然災害の猛威に「C(challenge、chance、communication等々)の力」や「テクノロジー」で対峙するということなのでしょう。真剣勝負が求められているのが今のようです。

【2020年9月29日】

愛川町 × 神奈川工科大学

包括連携協定が締結されました

神奈川工科大は大学の隣町、愛川町と包括連携協定を結びました。「健康」「安心」「生きがい」を支援する神奈川高齢者支援システムKSCS(工科大の研究ブランディング事業)での連携や町の小中学生に「ものづくり教育」「グローバル教育」を支援することなどが盛り込まれています。昨年度は愛川町の小学校6校全て700人の児童に、工科大の教授がプログラミング授業を行った実績があります。

【2020年9月15日】

静岡県沼津市 × 神奈川工科大学

包括連携協定が締結されました

神奈川工科大学生、約5000人のうち約12%を占めるのが静岡県出身者です。毎年11月には「キラメッセぬまづ」で高校生以下とその保護者を対象とした「科学と技術のひろば」を工科大が担当したり、工科大の就職先は静岡県内企業の割合が多かったりと、何かと関係が深いのが沼津市です。そこで、教育活動での交流や人材育成、地域や産業の振興、まちづくりなどのための科学技術の利活用、沼津市に事業所がある企業への就職や定住促進などの、さらなる促進を図るため、包括連携協定を結びました。

【2020年9月9日】

厚木市内協定5大学によるズーム会議開催

厚木市内協定5大学(神奈川工科大学、東京工芸大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京農業大学)の学生によるズーム会議が開催されました。

【2020年7月22日】

緊急開催・地域協働ミーティングを開催

緊急開催・地域協働ミーティングを開催しました。「ウイルス対策を伴う災害避難の現状と取り組むべき課題」をテーマに、厚木市の当大学の地域連携災害ケア研究と地元自治会、厚木市基幹相談支援センター、厚木市役所(危機管理課、障がい福祉課、地域包括ケア推進担当課)やNTTとの緊急ミーティングを実施しました。

当大学からはウイルス対策を伴う災害避難に関する研究成果の発表を行いました。厚木市危機管理課からは、7月の大雨対策を含む厚木市の現状と対策を伺い、今後の災害対策についての活発な意見交換が交わされました。

小宮学長より、『7月の大雨報道では「命を守る行動」という言葉が使われる状況がありましたが、人を救出するための様々な問題は新しい技術で乗り越えられるよう、被害を出さない・最小限にする工夫を議論し、その成果を地域の活動、行政の施策に活かしてほしい。継続した取り組みが必要。』とのまとめで終了しました。